Die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde ursprünglich 1948 gegründet, um die Hilfe für den Wiederaufbau Europas zu überwachen. Später wurde sie 1960 als Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wiedergegründet. Die in Paris unterzeichnete Konvention trat am 30. September 1961 in Kraft. Diese internationale zwischenstaatliche Organisation verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Bürgern, Interessengruppen und politischen Entscheidungsträgern, um Standards zu setzen und ökologische und soziale Probleme zu lösen. Die OECD hat 38 Mitgliedsländer, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Neuseeland und Japan. Das neueste Mitglied ist Costa Rica im Jahr 2021. Sie arbeitet mit den Regierungen dieser Länder zusammen, um unter anderem zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum, zur wirtschaftlichen Expansion in den Mitglieds- und Nichtmitgliedsländern und zur Entwicklung des Welthandels beizutragen. Sie funktioniert mit Hilfe von finanziellen Beiträgen der Mitgliedsländer.

Das Entscheidungsgremium der OECD, der Rat, besteht aus Vertretern (in der Regel Botschaftern) der EU und aller Mitgliedsländer. Am 23. September 1980 wurden auf Empfehlung des OECD-Rates die Richtlinien für den Schutz der Privatsphäre und den grenzüberschreitenden Verkehr personenbezogener Daten oder die Datenschutzrichtlinien verabschiedet, die später am 11. Juli 2013 geändert wurden.

Zweck & Umfang

Diese Leitlinien sind die ersten international anerkannten Datenschutzgrundsätze, die den Schutz personenbezogener Daten im digitalen Zeitalter ermöglichen, da die Informationstechnologie immer schneller in das soziale und wirtschaftliche Leben integriert wird und computergestützte Daten eine größere Bedeutung als je zuvor erlangen. Diese Leitlinien zeigen das Engagement der Mitgliedsländer für den Schutz der Daten von Einzelpersonen beim grenzüberschreitenden Datenverkehr, wobei der Schwerpunkt auf Datenqualität, Sicherheit und Verantwortlichkeit liegt.

Diese Leitlinien gelten für Unternehmen der Mitgliedsländer im privaten und öffentlichen Sektor, die personenbezogene Daten verarbeiten, und dienen als Mindeststandards, die den Schutz der Privatsphäre und der individuellen Freiheiten anstreben. Die Länder sind jedoch nicht verpflichtet, diese Leitlinien über ihre verfassungsmäßige Zuständigkeit hinaus einzuhalten. Sie sind in fünf Teile (I-V) gegliedert, in denen der Zweck der Richtlinien dargelegt, die relevanten Begriffe definiert und die Grundsätze der nationalen und internationalen Anwendung, die Mittel zur Umsetzung dieser Grundsätze und Fragen der gegenseitigen Unterstützung zwischen den Mitgliedsländern erläutert werden.

Wie die meisten Gesetze definiert auch die OECD "personenbezogene Daten" als Informationen, die sich auf eine direkt oder indirekt identifizierbare Person (eine natürliche Person) beziehen. Der 'Verantwortliche' ist definiert als die Person, die die letztendliche Verantwortung für die Verarbeitung personenbezogener Daten trägt, unabhängig davon, wer sie sammelt, speichert, weitergibt oder verarbeitet. Dies kann eine Agentur, eine Behörde, eine juristische oder natürliche Person oder eine andere Stelle sein. Zu den Ausnahmen vom für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, wie sie in den OECD-Leitsätzen, Abschnitt B. Detaillierte Anmerkungen, Absatz 1, Definitionen, aufgeführt sind, gehören:

- Servicebüro für Datenverarbeitung

- Telekommunikationsbehörden und ähnliche Organisationen

- Anerkennende Behörden, die nicht befugt sind, über die mit ihnen verbundenen Tätigkeiten und Zwecke zu entscheiden, mit Ausnahme der Datenverarbeitung

- Abhängige Benutzer, die Zugang zu den Daten haben, aber nicht befugt sind, Entscheidungen zu treffen, wie z.B. die Auswahl der Benutzer der Daten usw.

Die OECD-Datenschutzrichtlinien enthalten in Teil II Grundprinzipien für die nationale Anwendung, die die Mitgliedsländer übernehmen sollten, um die Verarbeitung personenbezogener Daten von der Erhebung bis zur Entsorgung zu regeln und zu schützen. Die Grundsätze sind im Folgenden aufgeführt:

- Grundsatz der Beschränkung der Datenerhebung: Die Erhebung personenbezogener Daten sollte fair und rechtmäßig sein und gegebenenfalls mit der Zustimmung der betroffenen Person (Einzelperson) erfolgen. Die Zustimmung ist nicht erforderlich für Situationen wie strafrechtliche Ermittlungen oder die routinemäßige Aktualisierung von Mailinglisten. Dieser Grundsatz gilt auch für für betroffene Personen, die minderjährig, geistig behindert oder in ähnlichen Fällen sind und von einer dritten Person vertreten werden.

- Grundsatz der Datenqualität: Personenbezogene Daten sollten vollständig, genau und aktuell sein. Sie sollten außerdem für die Zwecke, für die sie erhoben werden, notwendig und relevant sein. Historische Daten können für Archivierungszwecke, soziale und historische Forschung gesammelt oder aufbewahrt werden.

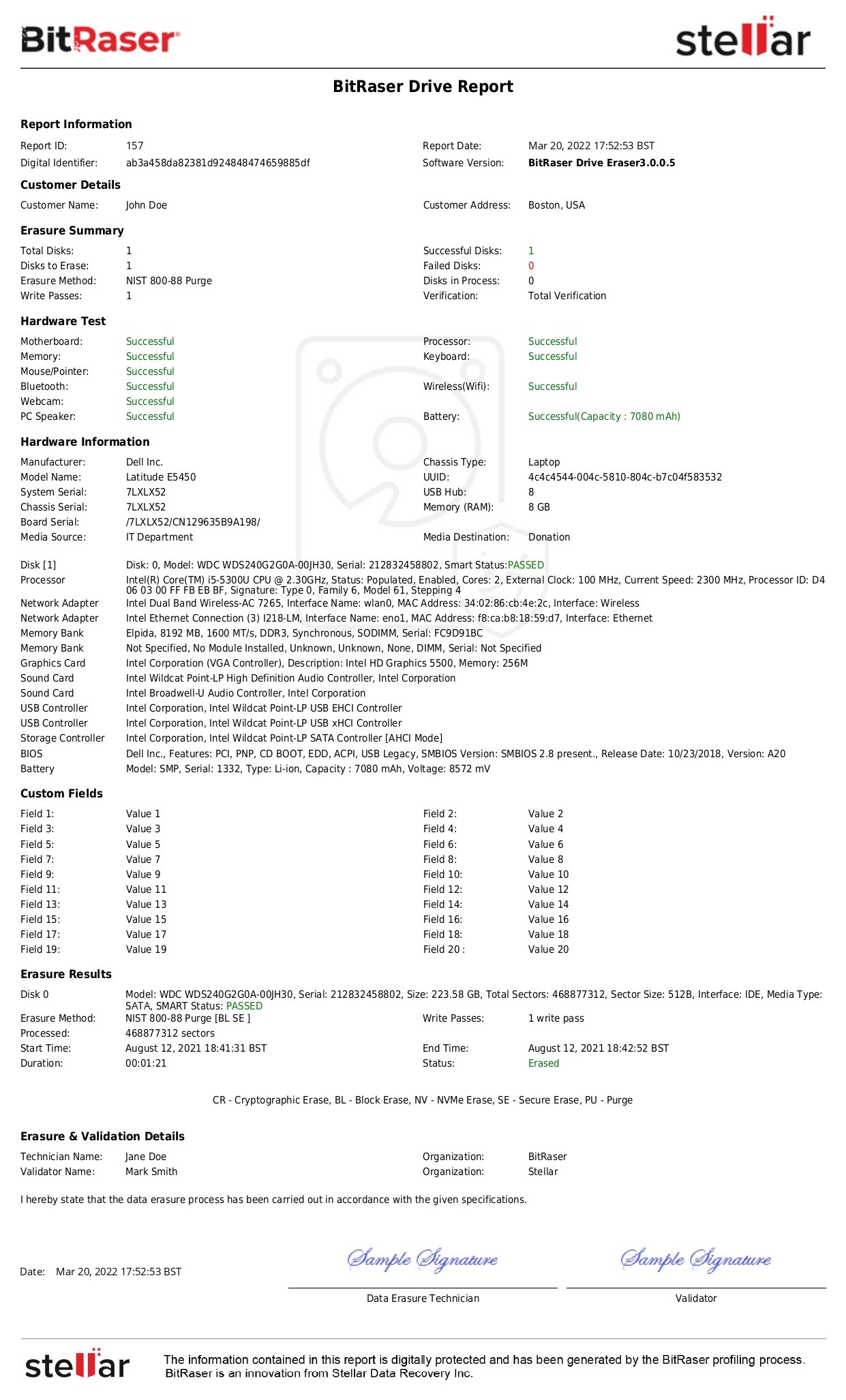

- Grundsatz der Zweckbindung: Der Zweck der Datenerhebung sollte spätestens zum Zeitpunkt der Erhebung und in jeder Phase der Änderung angegeben werden. Darüber hinaus sollte die Verwendung der Daten mit dem Zweck, für den sie erhoben wurden, vereinbar sein. Aufgrund der Möglichkeit des unbefugten Kopierens, des Diebstahls oder ähnlicher Risiken sollten Daten, die nicht mehr von Interesse sind oder dem Zweck nicht mehr dienen, gelöscht/vernichtet oder anonymisiert werden. Zur Datenminimierung wird die Verwendung von Software wie BitRaser File Eraser empfohlen, um unnötige, überflüssige, veraltete und triviale Daten (ROT) zu vernichten und den Nachweis der Datenvernichtung zu erbringen. Vernichtungszertifikate dienen als Prüfpfad und helfen dabei, die Einhaltung der OECD-Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten.

- Grundsatz der Einschränkung der Nutzung: Personenbezogene Daten dürfen ohne die Zustimmung der betroffenen Person oder eine gesetzliche Erlaubnis nicht für unbestimmte Zwecke verwendet, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden.

- Grundsatz der Sicherheitsvorkehrungen: Es sollten angemessene Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen getroffen werden, um Datenverlust, unbefugte Weitergabe, Verwendung, Zugriff, Änderung oder Zerstörung von personenbezogenen Daten zu verhindern. Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören auch physische Maßnahmen wie Personalausweise, organisatorische Maßnahmen wie Zugriffsrechte und informationstechnische Maßnahmen wie Verschlüsselung.

- Grundsatz der Offenheit: Es sollte eine allgemeine Politik der Offenheit in Bezug auf Entwicklungen und Praktiken im Umgang mit personenbezogenen Daten eingeführt werden. Neben der Identität und dem Wohnsitz des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sollten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Art und Existenz der personenbezogenen Daten und den Zweck ihrer Verwendung zu bestimmen.

- Grundsatz der individuellen Beteiligung: Der Einzelne sollte das Recht haben:

- um eine Bestätigung zu erhalten, dass die Daten vom Verantwortlichen oder einer anderen Organisation gespeichert werden.

- innerhalb eines angemessenen Zeitraums und zu angemessenen Kosten in verständlicher Form über die Daten informiert zu werden.

- um eine Begründung für die Ablehnung der oben genannten Anträge zu erhalten und diese Ablehnung anzufechten.

- Die betroffene Person hat das Recht, die zugehörigen Daten anzufechten und ihre Daten zu vervollständigen, zu ergänzen, zu korrigieren oder zu löschen, wenn die Anfechtung erfolgreich ist.

Hinweis: Organisationen, die die OECD-Datenschutzrichtlinien einhalten möchten, können die Edition BitRaser File Eraser Network verwenden, um personenbezogene Daten von Personen auf Anfrage mit einem einzigen Klick dauerhaft aus dem Unternehmensnetzwerk zu löschen.

- Grundsatz der Verantwortlichkeit: Die Einhaltung der oben genannten Grundsätze liegt in der Verantwortung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, auch wenn die Verarbeitung von einem Dritten durchgeführt wird.

Die OECD-Grundprinzipien für die internationale Anwendung: Free Flow and Legitimate Restrictions" werden in Teil III behandelt. Diese Grundsätze fördern den grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener Daten mit bestimmten Einschränkungen zwischen den Mitgliedsländern im öffentlichen Interesse. Die wichtigsten Punkte werden im Folgenden beschrieben:

- Die Mitgliedstaaten sollten die Auswirkungen der inländischen Verarbeitung und der Wiederausfuhr personenbezogener Daten in andere Mitgliedstaaten berücksichtigen.

- Die Mitgliedstaaten sollten alle geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Kontinuität des grenzüberschreitenden Verkehrs personenbezogener Daten zu gewährleisten, einschließlich des Transits durch einen Mitgliedstaat.

- Ein Mitgliedstaat sollte den grenzüberschreitenden Fluss personenbezogener Daten mit einem anderen Mitgliedstaat nicht einschränken, es sei denn, die Wiederausfuhr der Daten würde seine nationalen Datenschutzgesetze umgehen oder das andere Land hält sich noch nicht an diese Leitlinien. Beschränkungen für bestimmte Kategorien personenbezogener Daten können von einem Mitgliedstaat auferlegt werden, dessen nationale Datenschutzgesetze bestimmte Bestimmungen enthalten, die der Art dieser Daten Rechnung tragen, während der andere Mitgliedstaat keinen gleichwertigen Schutz bietet.

- Die Mitgliedstaaten sollten es vermeiden, Gesetze, Strategien und Praktiken zu entwickeln, die den grenzüberschreitenden Fluss personenbezogener Daten behindern und über die Anforderungen für einen solchen Schutz im Namen des Schutzes der Privatsphäre und der individuellen Freiheiten hinausgehen.

Teil IV der OECD-Datenschutzleitlinien, Nationale Umsetzung, besagt, dass die Mitgliedsländer gesetzliche, administrative Institutionen oder andere Verfahren zum Schutz der Privatsphäre und der individuellen Freiheiten einrichten sollten, um die in Teil II und III dargelegten Grundsätze umzusetzen. Die Mitgliedsländer sollten sich darum bemühen:

- Verabschieden Sie entsprechende nationale Gesetze.

- Unterstützen und fördern Sie die Selbstregulierung mit Hilfe eines Verhaltenskodex oder anderer Formen.

- Bereitstellung angemessener Mittel, damit der Einzelne seine Rechte wahrnehmen kann.

- Geeignete Sanktionen und Rechtsmittel für den Fall der Nichteinhaltung der Grundsätze in Teil II und III vorsehen.

- Vermeiden Sie jegliche unfaire Diskriminierung von Einzelpersonen oder betroffenen Personen.

Teil V der OECD-Datenschutzleitlinien, die internationale Zusammenarbeit, befasst sich mit Fragen der gegenseitigen Unterstützung zwischen den Mitgliedsländern durch Informationsaustausch und den Verzicht auf unvereinbare nationale Verfahren zum Schutz von personenbezogenen Daten. Die folgenden Punkte fassen die Bedeutung dieses Teils zusammen.

- Auf Anfrage sollten die Mitgliedstaaten Einzelheiten über ihre Einhaltung der in diesen Leitlinien dargelegten Grundsätze mitteilen. Die Mitgliedstaaten, die diese Leitlinien einhalten, sollten sicherstellen, dass die Verfahren zum Schutz der Privatsphäre und der individuellen Freiheiten sowie für den grenzüberschreitenden Fluss personenbezogener Daten einfach und mit denen anderer Mitgliedstaaten, die diese Leitlinien einhalten, vereinbar sind.

- Die Mitgliedstaaten sollten Verfahren für den Informationsaustausch in Bezug auf diese Leitlinien einrichten und sich gegenseitig in Verfahrens- und Ermittlungsfragen unterstützen.

- Die Mitgliedstaaten sollten zur Entwicklung von nationalen und internationalen Grundsätzen beitragen.

Fazit

Die Mitgliedsländer der OECD vereinbaren die Grundsätze einer offenen Economy, einer pluralistischen Demokratie und der Achtung der Menschenrechte. Die Leitsätze zum Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten empfehlen, dass Unternehmen begrenzte Daten in einer fairen und rechtmäßigen Weise erheben, die für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist. Die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen in den Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die betroffenen Personen über die Erhebung von Daten zu informieren, es sei denn, dies ist gesetzlich erlaubt oder die Daten werden für Zwecke wie die historische Forschung benötigt. Personenbezogene Daten sollten von Unternehmen so lange aufbewahrt werden, wie sie dem Zweck dienen, und später vernichtet oder mit Hilfe professioneller Datenlöschprogramme gelöscht werden, sobald die Informationen ihren Zweck erfüllt haben.